标题:超越解释的边界:婴幼儿持续性夜啼现象与一个能量-信息假说模型的提出

作者: 天元子

【摘要】

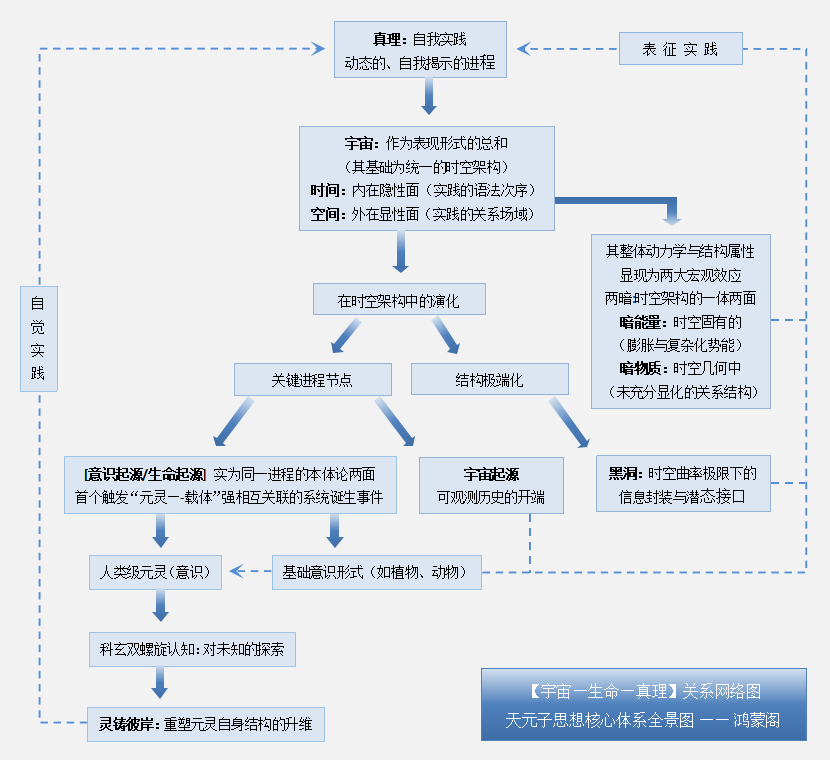

婴幼儿持续性夜啼在排除器质性疾病后,仍是一个常见的临床难题。现代医学与心理学模型虽能提供部分解释,但面对大量“无异常发现”却对民间仪式性干预有积极反应的案例,其解释力显现出局限。本文旨在系统剖析现有科学范式的解释边界,并基于跨文化传统中的“精微能量”概念,构建一个全新的“能量-信息”假说模型。该模型将婴幼儿夜啼重新框架为环境中结构性无序或能级占优的负性能量信息对婴幼儿不稳定生物场的干涉,而民间仪式的有效性则被解释为通过 “文化接口” 实现的能量场重整、屏障构建与风险化解。本文进一步指出,能量场的内在结构与强度存在显著的个体差异性,这是决定交互后果的关键变量。我们认为,此类复杂生命现象呼吁科学共同体采纳一种更包容的交叉认知模型,以推动认知前沿的拓展。

关键词: 婴幼儿夜啼;科学范式;解释边界;能量-信息假说;文化接口;个体差异性

1. 引言

婴幼儿睡眠障碍,特别是持续性夜啼,影响着约10%-30%的健康婴幼儿及其家庭(Sadeh, 2008)。当其排除了明确的器质性疾病(如胃食管反流、感染)后,常被归入“婴幼儿肠绞痛”或“行为性失眠”的范畴,其病因被归结于未达诊断标准的生理不适、神经系统发育不成熟或亲子互动问题(James-Roberts & Halil, 2008)。然而,临床实践中存在大量“医学检查无异常,但哭闹持续”的案例,构成了现有解释模型下的“异常数据”。

与之形成张力的是,全球多个文化传统中都存在针对此类哭闹的仪式性干预(如中国的“叫魂”、拉丁美洲的“Susto”治疗),并被许多家庭报告为有效(Jiang, 2019; Weller et al., 2008)。这些现象因其机制无法被现有科学理论所容纳,而被主流话语体系边缘化。

科学哲学家托马斯·库恩指出,“异常数据”的积累是推动科学范式变革的关键动力(Kuhn, 1962)。基于此,本文将婴幼儿持续性夜啼及其民间干预的有效性,作为一个典型的“认知边界案例”。我们首先系统评估现有科学模型的贡献与内在局限,继而提出一个创新的“能量-信息”假说模型,旨在为这些异常数据提供一个连贯的、竞争性的解释框架,并论证超越了单一科学范式的、整合性认知模型的必要性。

2. 现有科学范式的贡献与局限

2.1 生物-医学模型:从器质到功能

该模型致力于从生理层面寻找病因,其解释范围从器质性病变扩展到功能性胃肠紊乱、自主神经系统调节失衡等(Zeevenhooven et al., 2017)。该模型的价值在于确立了生理基础,但其局限在于,当最精密的检测手段亦无法发现“异常”时,模型便失去了特异性解释力,无法回应“为何特定仪式能产生快速、特异性效果”的核心疑问。

2.2 发展-心理模型:互动中的压力传导

该模型强调心理社会因素,如婴幼儿的困难气质、调节能力不足,以及抚养者(尤其是母亲)的焦虑、抑郁症状通过互动对婴幼儿产生的负面影响(Murray et al., 2015)。该模型成功地将解释范围扩展至关系层面。但其解释存在“迂回”:

①它难以解释为何高度结构化的、非科学的特定仪式,在缓解抚养者焦虑方面具有超越普通安慰剂的特异性与高效性。

②它难以解释此类仪式在不同文化中独立产生并保持效力的跨文化普遍性,这暗示其背后可能存在超越个体心理的、某种普适性的作用机制。

3. 一个补充性的“能量-信息”假说模型

为弥补上述解释鸿沟,本文提出一个基于“能量-信息”交互的理论模型。此模型不否定现有发现,而是试图为其提供一个更宏大的、多层次的背景框架。

3.1 核心概念的操作化界定

精微能量场: 本文将其操作化定义为:一种假设性的、承载信息的物理存在,它构成生物体生命活动的基础层面,目前尚难以被主流科学仪器直接测量,但可通过其生物学及行为学效应进行间接推断。此概念与生物场理论及物理学中关于量子真空或信息场的前沿猜想形成呼应(Rubik, 2015)。本模型进一步假设,这种能量-信息场并非均质,其内部可能存在不同的“结构复杂性”与“能级强度”,个体间的场结构差异决定了交互的性质与后果。

文化接口: 指一套由特定文化符号、仪式程序和集体信念构成的符号操作与意义生成系统。它作为一个“转译器”与“放大器”,能将抽象的能量-信息交互,转化为特定文化群体可理解、可执行的具身实践,并可能通过集体意识场增强其效应。

能量场交互的风险频谱: 本模型引入此概念作为评估交互后果的连续轴。该频谱描述了从无害或有益的交互(如中性观察、积极的信息传递),到有害的交互(如能量污染、意识附着)的全过程。这一概念有助于解释为何某些能量干涉会导致强烈的生理与心理不适,为理解干预的必要性提供了深层理论依据。

3.2 模型构建:从病因到干预的整合框架

病因假说(精微能量场干涉与风险频谱): 提出婴幼儿因其生物能量场处于高度开放、未稳定的发育状态,对环境中的信息-能量波动极为敏感。其持续性夜啼可能源于环境中结构性无序或能级占优的负性精微能量信息对其自身能量场的定向干涉与压制。根据“风险频谱”,此类干涉已超出“中性观察”范畴,可能涉及“能量污染”乃至初步的“意识附着”,导致婴幼儿产生类似于“系统被入侵”的生理性极度不适与应激反应,表现为无法安抚的哭闹。

干预机制假说(文化接口的多重效应与风险化解): 民间仪式的有效性,可以通过其作为“文化接口”在风险频谱上进行定向干预来实现:

①能量层面的屏障构建与污染清除: 仪式核心功能之一是通过执行者的意志聚焦,构建一个强大的局部有序能量屏障,其目的不仅是预防,更是主动驱散或中和已造成干涉的恶性/无序能量,并修复被扰动的婴幼儿能量场。

②信息-心理层面的意义重构与焦虑疏导: 仪式为抚养者提供了一套清晰的、具有文化合法性的问题解决方案与意义框架,极大地缓解了其自身的无助感与焦虑。抚养者情绪状态的稳定,直接消除了一个重要的哭闹诱发因素(即其自身焦虑能量场对婴幼儿的负面影响)。

③行为-生理层面的结构化互动: 仪式本身提供了高专注度、富含触觉与情感投入的亲子互动,满足了婴幼儿的情感需求,其本身即具有安抚作用。

4. 讨论

4.1 范式对话:从竞争到补充

本“能量-信息”模型旨在补充与拓展而非颠覆。它将科学模型所关注的生理、心理因素,重新理解为更底层的能量-信息过程在“物质-身体”与“心理-情绪”层面的显现。父母的焦虑不仅是心理状态,也是其精微能量场的扰动;民间仪式不仅是文化行为,也可能是一套基于能量-信息原理的、尚未被完全理解的“应用技术”。

4.2 理论价值与可检验预测

本模型的核心价值在于:

①为“异常数据”提供系统性解释:它为民间智慧的有效性提供了一个理性的、逻辑自洽的假说基础,使其成为值得科学审视的“待研究现象”,而非“迷信”。

②实现了从现象描述到风险评估的理论升级:引入“风险频谱”与“能级差异”概念,使模型不仅能解释“为何有效”,更能预警“为何有害”以及“危害的等级”,从而将一系列被污名化的现象纳入一个理性的、可分析的学术框架。

③引入“个体差异性”作为关键变量:本模型预测,不同个体其生物能量场的固有稳定性与强度存在显著差异。因此,在面对相同性质的负性能量干涉时,个体的反应会截然不同——从毫无察觉到轻微不适,再到需要外部干预的严重紊乱。该预测可通过测量不同人群(如长期冥想者与普通对照组)在受控应激下的生理恢复速度来进行初步验证。

4.3 局限性与未来方向

本模型的主要局限在于其核心概念“精微能量场”在当前科学框架下的可测量性挑战。未来的研究应致力于:

①利用尖端技术(如超导量子干涉设备、高频电磁场测量)尝试探测仪式过程中的异常物理信号。

②设计严谨的对照实验,比较“仪式干预”与“标准心理安抚”在稳定婴幼儿生理指标上的效率差异。

③深入开展跨文化比较研究,探寻不同“文化接口”背后的共通操作原理。

④未来研究可尝试将“风险频谱”和“个体差异性”操作化为可观测的指标。例如,通过大数据分析,归纳不同性质的超自然体验报告与当事人后续生理、心理指标变化的相关性,初步绘制不同交互类型的潜在风险图谱。

5. 结论

婴幼儿持续性夜啼现象,揭示了现行科学范式在拥抱全部人类经验时的边界。本文通过构建一个“能量-信息”假说模型,论证了像民间仪式有效性这样的异常数据,不应被忽视,而应被视为指引我们探索认知新疆域的宝贵路标。我们呼吁,科学共同体应以更大的认识论谦卑,正视此类边界现象。采纳一种更具整合性的认知模式,让严谨的实证科学与对深层、系统性内在经验的探索能够相互启迪,或将是人类最终理解生命复杂性的必由之路。

最新留言